2021年5月 後半戦

インデックス

基本情報

| クエスト | 弱点 | 出現する敵 | 最大HP | 種族 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 属性 | 物魔 | ||||

| 土の攻魔域 | 土 | 物理 魔法 |

ダーク黒龍 | 1億8000万 | 竜 |

| 雷の攻魔域 | 雷 | 物理 魔法 |

ダークセイレーン | 1億8000万 | 鳥 |

| 闇より蘇りし鳳凰 | 氷 | ― | ダークフェニックス | 1億8000万 | 鳥、竜 |

「1T最大ダメージ」のスコアは、3戦とも、おそらく上限がない。

※以降では、クドくなりすぎるのを避けるために、ユニット名やアビリティ名を、どうにか区別がつく程度に短縮している場合がある

土の攻魔域 vsダーク黒龍

|

●属性耐性

|

行動パターン

- 毎ターン、最初に『アースファング』を使用

- 偶数ターンでは、上記の次に『暴れまわる』を使用

- 3の倍数ターンでは、上記の次に『ストーンショット』を使用

- 4の倍数ターンでは、上記の次に『イモータルマイティガード』を使用

- 5の倍数ターンでは、上記の次に『咆哮』を使用

| 名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| アースファング | 敵単体 | 土 | 物理 | 継続ダメージ | 継続ダメージも土属性 |

| 暴れまわる | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | 命中率150%/4回攻撃扱い(分身ですべて回避するには4回ぶん必要) |

| ストーンショット | 敵単体 | 土 | 物理 | ― | 命中率150%/4回攻撃扱い(分身ですべて回避するには4回ぶん必要) |

| イモータルマイティガード | 自分 | ― | ― | 防御&精神アップ、ダメージカット | ターン経過でもデスペル効果でも解除されない/ダメージカット率は50% |

| 咆哮 | 敵全体 | 無 | ― | ストップ | ― |

攻略法

高スコアを出すのに必要な要素

●引きつけ率100%、回避率100%、土属性耐性300%以上の引きつけ役(必須ではない。詳しくは後述)

●敵の命中率を50%以上ダウンさせるデバフ(必須ではない。詳しくは後述)

ダーク黒龍は、4ターン目の『イモータルマイティガード』で、防御&精神アップとダメージカットの効果を得る。それらの効果は、基本的に解除不能。使われたら最後、与えるダメージを大幅に減らされてしまうので、その前に倒すのが鉄則だ。最初の3ターンで準備を整えて、4ターン目でトドメを刺そう。

敵が毎ターン使う『アースファング』は、継続ダメージを発生させる効果を持つ。回避率を上げるだけでは、『アースファング』自体をかわせても、継続ダメージを受けてしまうことになり、対策としては不十分。幸い、継続ダメージも土属性を持つため、引きつけ役が土属性耐性を上げておけば、完全に防ぐことは可能。土属性耐性はエリア効果で200%下げられるので、必要な耐性の高さは300%以上となる。

敵が使う攻撃のうち、『暴れまわる』は、命中率が150%もあり、回避率100%のユニットが引きつけても当たってしまう恐れがある。また、4回攻撃扱いなので、3回ぶん以下の分身ではかわし切れない。この攻撃を無傷でやり過ごすには、以下のどちらかが必要だ。

- 4回ぶん以上の分身(単体への付与でもOK)

- 敵の命中率を50%以上ダウンさせるデバフ

なお、『ストーンショット』も同様の性質を持つが、土属性耐性で無効化できるので、さほど怖くない。

ダーク黒龍は耐久力が高いとは言えず、手加減をしないと、準備段階の攻撃で倒してしまいかねない。倒すまでの猶予が4ターンしかないため、敵に『プロテス』をかけたり味方の物理攻撃に属性を付与したりといった、いつもの手法も採りづらい(最後の攻撃の時点でそれらの効果が残ってしまう)。どうやっても途中で倒してしまう場合は、準備の一部を省略するしかないだろう。

「受けたダメージ」と「最大CHAIN数」を満点にするには上記のような処置が不可欠だが、その2項目を犠牲にしてでも、「1T最大ダメージ」を増やしたほうが、トータルのスコアは高くなる。与えるダメージを追求して、メンバーと戦いかたを考えよう。

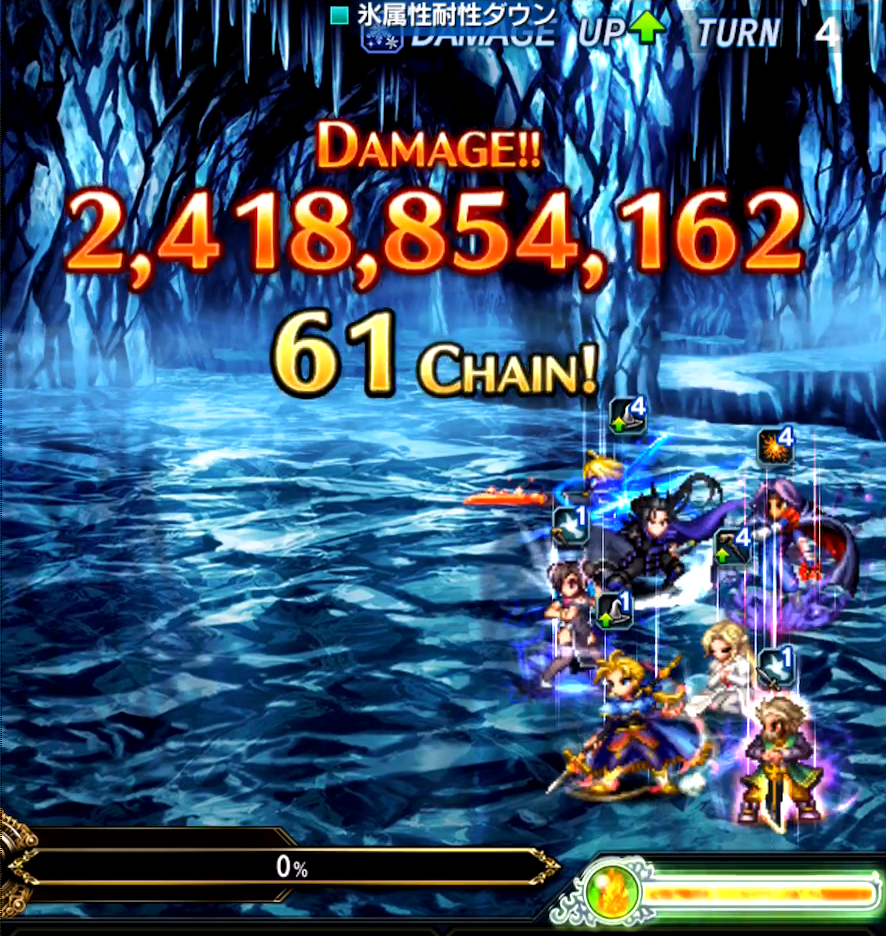

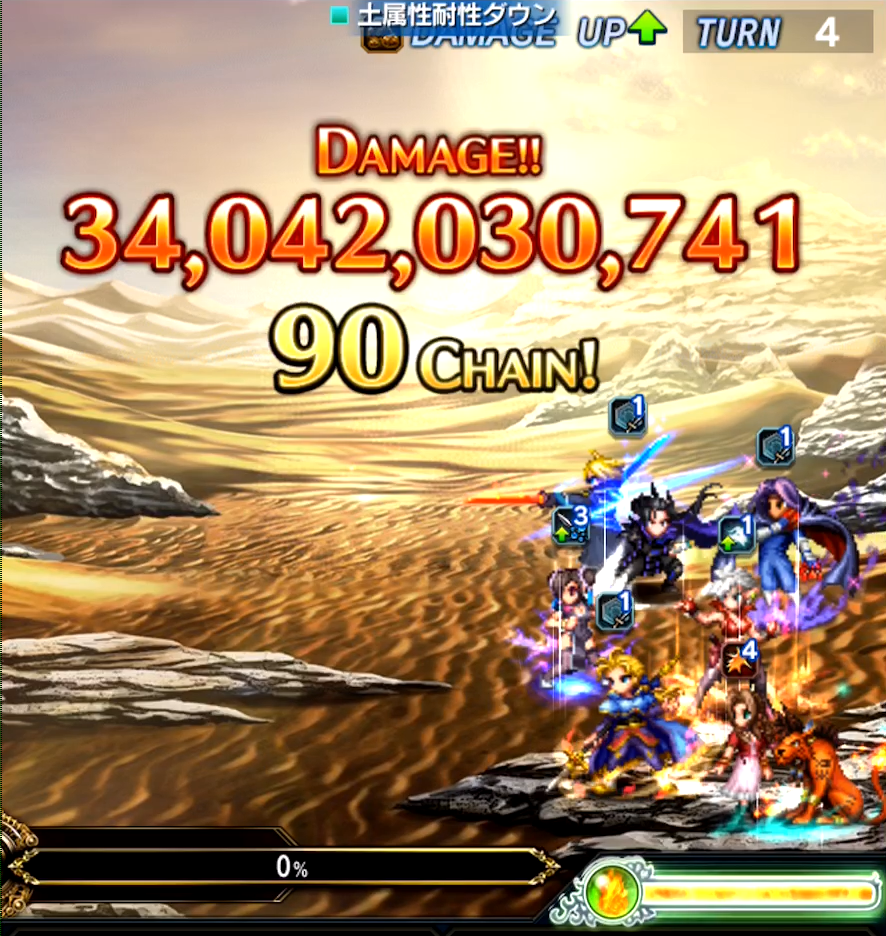

↑左が「受けたダメージ」と「最大CHAIN数」の満点を目指したもの、右が「1T最大ダメージ」を追求したもの。後者のほうが、スコアははるかに高くなる。

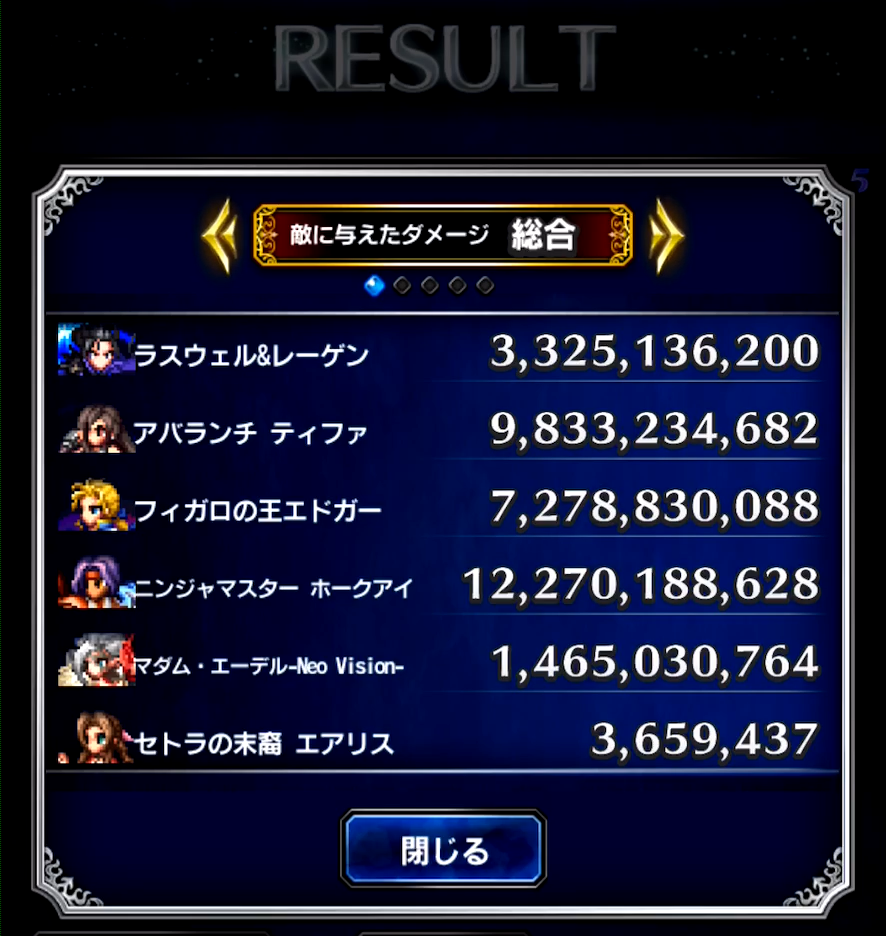

サンプルパーティ

| ラスウェル &レーゲン |

アバランチ ティファ |

フィガロの王 エドガー |

ニンジャ マスター ホークアイ |

マダム・ エーデル -Neo Vision- |

セトラの 末裔 エアリス |

|---|

狙っている戦術

●4ターンで倒す

●「受けたダメージ」と「最大CHAIN数」の満点を諦めて、「1T最大ダメージ」を高める

●おもに、マダムの『マダムの激励』と、敵が落とすバーストストーンでLBゲージをためる

●敵の攻撃は、回避率と土属性耐性を上げたエアリスが引きつける

●ティファの『ザンガンコンビネーション』の1回目は、敵の属性耐性を下げずに使って、完全に防いでもらう

バーストストーンでLBゲージをためられるかどうかは運次第。ホークアイは、ブレイブシフト前の側では「バーストストーン上昇量」を上限まで上げておき、2ターン目の最初にブレイブシフトを解除する。そのあと、味方の攻撃で敵が落としたバーストストーンによってLBゲージをためたのち、再びブレイブシフトしてリミットバーストを使うことを狙う。

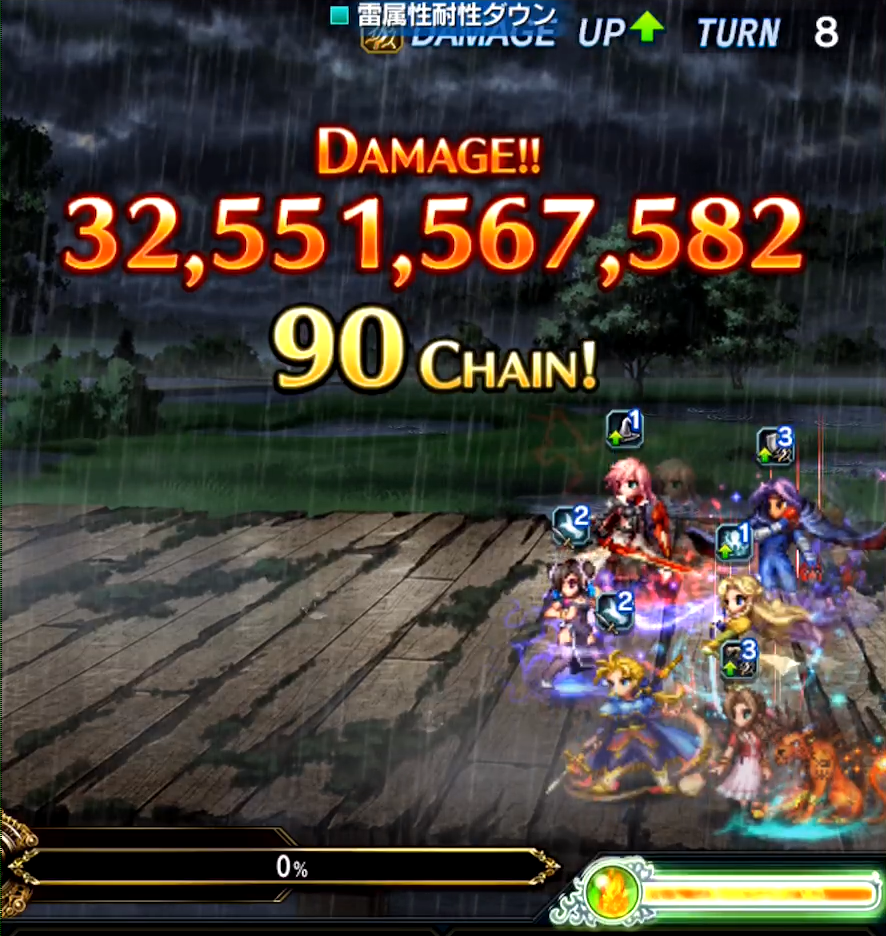

雷の攻魔域 vsダークセイレーン

|

●属性耐性

|

行動パターン

先制攻撃

- 『完全魔封空間』を使用

| 名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 完全魔封空間 | 自分 | ― | ― | 魔封剣 | ターン数も回数も無制限/デスペル効果で解除可能(詳しくは後述) |

通常の行動

- 毎ターン、最初に『いなずま』を使用

- 偶数ターンでは、上記の次に『エレメントウェーブ・雷』を使用

- 3の倍数ターンでは、上記の次に『ディメンション』を使用

- 4の倍数ターンでは、上記の次に『コンフューザー』を使用

- 5の倍数ターンでは、上記の次に『無の指先』を使用

| 名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| いなずま | 敵全体 | 雷 | ― | ― | ― |

| エレメントウェーブ・雷 | 敵全体 | 雷 | 魔法 | ― | ― |

| ディメンション | 敵単体 | ― | ― | 即死 | ダメージなし/耐性は有効 |

| コンフューザー | 敵全体 | 雷 | 魔法 | 混乱 | ― |

| 無の指先 | 敵単体 | 無 | ― | ― | MPを吸収/HPダメージはなし |

HPの減少による行動の変化

ダークセイレーンのHPが残り50%以下になると、以下の行動パターンに変わる。

なお、クエストエリア効果が展開されるのは(後述)、ダークセイレーンのHPが残り49%以下になってからで、タイミングが一致していない。

- 毎ターン、最初に『エレメントウェーブ・雷』を使用

- 偶数ターンでは、上記の次に『フルブレイク』を使用

- 3の倍数ターンでは、上記の次に『ヴォイドレジスト・風』を使用

- 4の倍数ターンでは、上記の次に『エレメントウェーブ・風』を使用

- 5の倍数ターンでは、上記の次に『エレメントウェーブ・風』を使用

| 名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| フルブレイク | 敵単体 | 無 | 物理 | 攻撃&防御&魔力&精神ダウン | ― |

| ヴォイドレジスト・風 | 敵全体 | ― | ― | 風耐性ダウン | 耐性の低下量は999% |

| エレメントウェーブ・風 | 敵全体 | 風 | 魔法 | ― | ― |

攻略法

高スコアを出すのに必要な要素

●全員に混乱耐性(場合によっては不要/本文参照)

●全員に雷属性耐性100%以上(バフを含む)

●雷属性耐性300%以上、風属性耐性100%以上(バフを含む)の魔法壁役

●引きつけ率100%、回避率100%で、即死耐性を持つ引きつけ役

●『デスペル』『デスペガ』以外で、敵にデスペル効果を与える手段(『奥義・天下御免』『オーロラのかがやき』でもOK)

ダークセイレーンは、先制攻撃時に『完全魔封空間』を使って、魔封剣状態(魔法を無効化する状態)になる。『バサンダガ』や『バエアロガ』が無効化されてしまうため非常に厄介だが、魔封剣状態はデスペル効果で解除可能。こちらが最初の魔法を使う前に解除してしまえば問題ない。

ただし、魔封剣状態の解除に『デスペル』と『デスペガ』は利用できない。魔法であるそれらは、効果を発揮する前に無効化されてしまうからだ。魔封剣効果の解除には、「デスペル効果を持つ、魔法ではないアビリティ」を使おう。該当するアビリティを持つユニットがいない場合は、『奥義・天下御免』や『オーロラのかがやき』などを装備して使えばいい。

ダークセイレーンが使うおもな攻撃には、以下のようにして対処できる。

| 攻撃 | 対処法 |

|---|---|

| いなずま | 魔法かばうでも物理かばうでもかばえないので、パーティ全員の雷属性耐性を100%以上にして防ぐ。『バサンダガ』を利用する場合は、敵の魔封剣状態をあらかじめ解除しておく |

| エレメントウェーブ・雷 | パーティ全員の雷属性耐性を100%以上にして防ぐ。クエストエリア効果で雷属性耐性が200%下がったあとは(詳細は後述)、雷属性耐性を300%以上にした魔法壁役が味方全体をかばう |

| ディメンション | 引きつけたうえで、即死耐性で無効化する |

| コンフューザー | パーティ全員の雷属性耐性を100%以上にしたうえで混乱耐性をつけて、ダメージと状態異常を防ぐ。あるいは、4ターン以内に敵のHPを残り50%以下にして、使わせないようにする |

| フルブレイク | 引きつけたうえで、回避する |

| エレメントウェーブ・風 | 魔法壁役が味方全体をかばう。風属性耐性は100%以上でOK(詳細は後述) |

敵のHPを残り49%以下にすると、「雷属性耐性200%ダウン」のクエストエリア効果が展開される。雷属性の攻撃で与えるダメージを大幅に増やせるので、最後の攻撃を行なうのは、このエリアが展開されたあとにしたい。

ダークセイレーンは、HPが残り50%以下になると、行動パターンが変化する(詳細は前述のとおり)。風属性の全体魔法攻撃も来るようになるので、閾値を踏み越えるときには、風属性耐性を上げた魔法壁役に味方全体をかばわせておこう。

敵が後半戦から使う『ヴォイドレジスト・風』は、風属性耐性999%ダウンの効果を持つ。単なるデバフなのでデスペル効果で解除は可能だが、12の倍数ターンと15の倍数ターンでは、同じターンのうちに『ヴォイドレジスト・風』→『エレメントウェーブ・風』が来るため、ダメージを受けるのは避けられない。敵の行動パターンを把握して、風属性耐性が下がった状態で『エレメントウェーブ・風』を受けないように行動計画を組み立てよう。

※表示崩れを防ぐ目的で、「エレメントウェーブ・」を「エレウェ」と略している

| 行動 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | いなずま | |||||||

| 2 | いなずま | エレウェ雷 | ||||||

| 3 | いなずま | ディメンション | ||||||

| 4 | いなずま | エレウェ雷 | コンフューザー | |||||

| 5 | いなずま | 無の指先 | ||||||

| 6 | いなずま | エレウェ雷 | ディメンション | |||||

| 7 | いなずま | |||||||

| 8 | いなずま | エレウェ雷 | コンフューザー | |||||

| 9 | いなずま | ディメンション | ||||||

| 10 | いなずま | エレウェ雷 | 無の指先 | |||||

| 11 | いなずま | |||||||

| 12 | いなずま | エレウェ雷 | ディメンション | コンフューザー | ||||

| 13 | いなずま | |||||||

| 14 | いなずま | エレウェ雷 | ||||||

| 15 | いなずま | ディメンション | 無の指先 | |||||

| 16 | いなずま | エレウェ雷 | コンフューザー | |||||

| 17 | いなずま | |||||||

| 18 | いなずま | エレウェ雷 | ディメンション | |||||

| 19 | いなずま | |||||||

| 20 | いなずま | エレウェ雷 | コンフューザー | 無の指先 | ||||

※表示崩れを防ぐ目的で、「エレメントウェーブ・」を「エレウェ」、「ヴォイドレジスト・」を「ヴォイド」と略している

| 行動 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | エレウェ雷 | |||||||

| 2 | エレウェ雷 | フルブレイク | ||||||

| 3 | エレウェ雷 | ヴォイド風 | ||||||

| 4 | エレウェ雷 | フルブレイク | エレウェ風 | |||||

| 5 | エレウェ雷 | エレウェ風 | ||||||

| 6 | エレウェ雷 | フルブレイク | ヴォイド風 | |||||

| 7 | エレウェ雷 | |||||||

| 8 | エレウェ雷 | フルブレイク | エレウェ風 | |||||

| 9 | エレウェ雷 | ヴォイド風 | ||||||

| 10 | エレウェ雷 | フルブレイク | エレウェ風 | |||||

| 11 | エレウェ雷 | |||||||

| 12 | エレウェ雷 | フルブレイク | ヴォイド風 | エレウェ風 | ||||

| 13 | エレウェ雷 | |||||||

| 14 | エレウェ雷 | フルブレイク | ||||||

| 15 | エレウェ雷 | ヴォイド風 | エレウェ風 | |||||

| 16 | エレウェ雷 | フルブレイク | エレウェ風 | |||||

| 17 | エレウェ雷 | |||||||

| 18 | エレウェ雷 | フルブレイク | ヴォイド風 | |||||

| 19 | エレウェ雷 | |||||||

| 20 | エレウェ雷 | フルブレイク | エレウェ風 | エレウェ風 | ||||

オススメなのは、以下のどちらか。

- 4ターン目で敵のHPを残り50%以下にして、8ターン目で倒す

- 10ターン目で敵のHPを残り50%以下にして、12ターン目で倒す

この計画に合わせるには、各ターンで敵に与えるダメージをコントロールする必要があるが、こればかりは、自分の戦力に合わせて、どう攻撃していくかを手探りで決めていくしかない。

ダーク黒龍戦は4ターンで終わらせる必要があったが、ダークセイレーン戦はそこまで厳しくない。敵の魔封剣効果を解除したあと、『プロテス』の反射を利用するなどして敵を守りつつ、準備を万全に整えてから攻撃しよう。

「十二種族討伐戦」のアルケオエイビス戦では、上級で『バードキラー改』のアビリティそのものが、中級で『バードキラー改』のレシピが手に入る。『バードキラー改』を事前に集めて装備しておき、与えるダメージを増やそう。

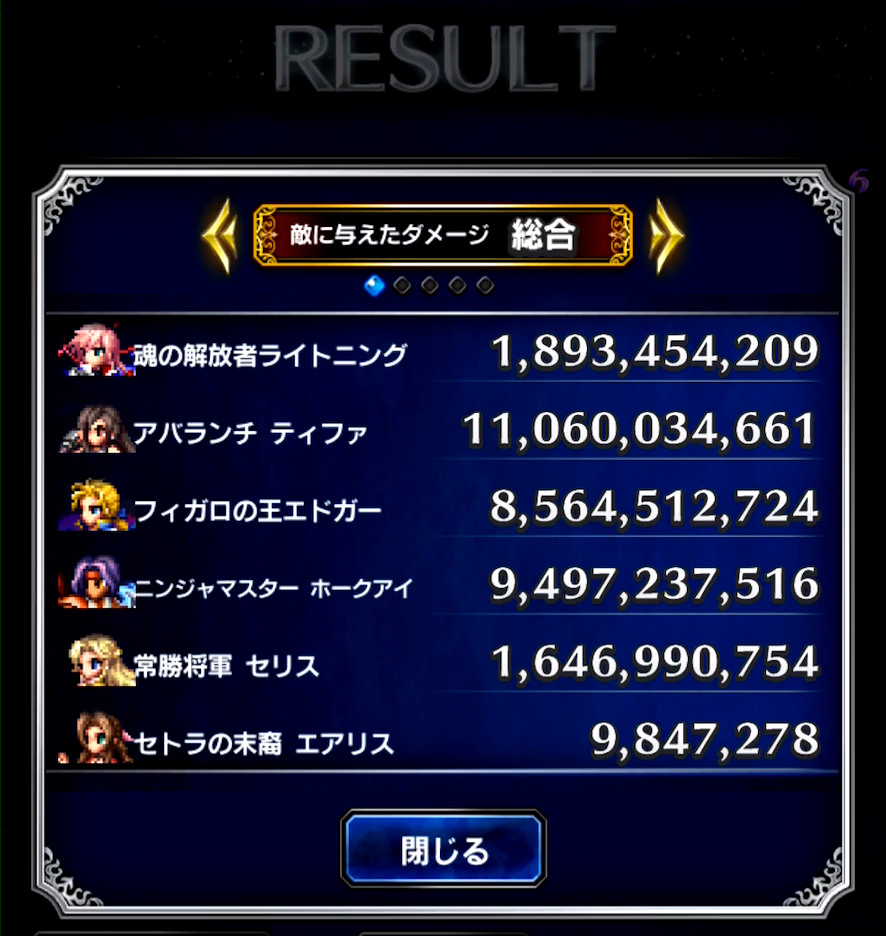

サンプルパーティ

| 魂の解放者 ライト ニング |

アバランチ ティファ |

フィガロの王 エドガー |

ニンジャ マスター ホークアイ |

常勝将軍 セリス |

セトラの 末裔 エアリス |

|---|

狙っている戦術

●4ターン目で敵のHPを残り50%以下にして、8ターン目で倒す

●『完全魔封空間』は『奥義・天下御免』で解除し、属性耐性アップに『バサンダガ』『バエアロガ』を、準備段階での敵の保護に『プロテガ+2』の反射を利用する

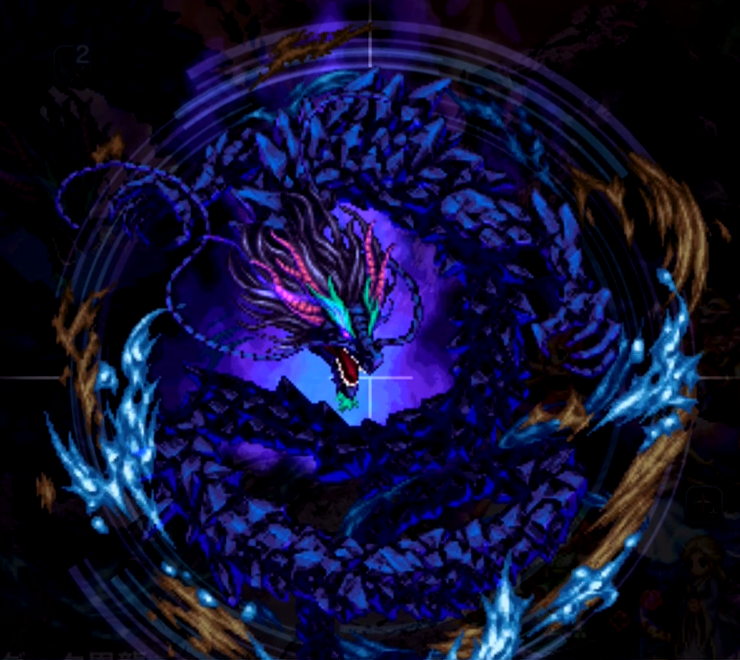

闇より蘇りし鳳凰 vsダークフェニックス

|

●属性耐性

|

行動パターン

通常の行動

- 毎ターン、最初に『バニシュガ』を使用

- 偶数ターンでは、上記の次に『フリーズ』を使用

- 3の倍数ターンでは、上記の次に『アルテマ』を使用

- 4の倍数ターンでは、上記の次に『イモータルマイティガード』を使用

- 5の倍数ターンでは、上記の次に『エレメントウェーブ・氷』を使用

| 名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| バニシュガ | 敵全体 | 光 | 魔法 | ― | ― |

| フリーズ | 敵単体 | 氷 | 魔法 | 氷耐性ダウン | 耐性の低下量は300%/耐性ダウンのあとにダメージ判定/ダメージのみ、魔封剣効果で無効化が可能/リフレクでは反射できない |

| アルテマ | 敵全体 | 無 | ― | ― | 魔封剣効果で無効化が可能 |

| イモータルマイティガード | 自分 | ― | ― | 防御&精神アップ、ダメージカット | ターン経過でもデスペル効果でも解除されない/ダメージカット率は50% |

| エレメントウェーブ・氷 | 敵全体 | 氷 | 魔法 | ― | ― |

HPの減少による行動の変化

ダークフェニックスのHPが残り50%以下(推定)になると、以下の行動パターンに変わる。

なお、クエストエリア効果が変化するのは(後述)、ダークフェニックスのHPが残り49%以下になってから(推定)で、タイミングが一致していない(推定)。

- 毎ターン、最初に『ダージャ』を使用

- 偶数ターンでは、上記の次に『マイティガード』を使用

- 3の倍数ターンでは、上記の次に『アルテマ』を使用

- 4の倍数ターンでは、上記の次に『ダージャ』を使用

- 5の倍数ターンでは、上記の次に『エクリプスエンド』を使用

※6ターン目以降もこのパターンどおりかは未確認

| 名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| ダージャ | 敵全体 | 闇 | 魔法 | ― | ― |

| マイティガード | 自分 | ― | ― | 防御&精神アップ、ダメージカット | 持続は3ターン/デスペル効果では解除されない/ダメージカット率は50% |

| エクリプスエンド | 敵全体 | 無 | ― | ― | デスペル効果(デバフも解除するかは未確認)/間隔を空けてダメージを3回与える |

攻略法

高スコアを出すのに必要な要素

●光属性耐性100%以上(バフを含む)の魔法壁役、または全員の光属性耐性100%以上(バフを含む)

●2回ぶん以上の魔封剣効果を発生させる手段(「1回ぶんの効果を発生させる手段」を、2体のユニットに持たせるのでもOK)

このクエストでは、バトル開始時に「氷属性耐性200%ダウン」のクエストエリア効果が展開される。その後、敵のHPを残り49%以下にしたタイミングで、クエストエリア効果は「闇属性耐性200%ダウン」に切り替わる。

ダークフェニックスはもともと氷属性が弱点で、バトル開始時のクエストエリア効果も合わせると、氷属性耐性は「-400%」になる(氷属性耐性ダウンのデバフをかければもっと下げられる)。クエストエリア効果が切り替わる前に、氷属性の攻撃で大ダメージを与えて倒そう。また、敵のHPを残り50%以下にすると行動パターンが変わってしまうので、準備段階では敵のHPを51%以上残しておくといい。

ダークフェニックスは、ダーク黒龍と同じく、4ターン目で『イモータルマイティガード』を使う。最初の3ターンで準備を整えて、4ターン目でトドメを刺すのがベストだ。

敵の攻撃で厄介なのは、2ターン目の『フリーズ』と、3ターン目の『アルテマ』。『フリーズ』は氷属性耐性300%ダウンの効果を持ち、エリア効果と合わせると氷属性耐性が500%も下げられてしまうため、ダメージを防ぐのが困難。また、無属性の『アルテマ』は、属性耐性で防ぐことができない。

幸い、どちらも魔封剣効果でダメージを無効にできるので、2ターン目と3ターン目では、『まふうけん』や『人造破魔石』を使っておこう。『フリーズ』や『アルテマ』の前には『バニシュガ』も来るので、魔封剣効果は2回ぶんが必要だ。

ちなみに、『フリーズ』は魔封剣効果でダメージを無効にできるが、氷属性耐性ダウンの効果は無効化できない。また、リフレクを貫通するため、「跳ね返して敵の氷属性耐性を300%下げる」という戦法は、残念ながら実現不能。

ダークフェニックスは防御や精神が非常に高く、ダーク黒龍やダークセイレーンの1/10から1/15程度のダメージしか与えられない。これは、「戦いかたを工夫してダメージを増やすなら、ダーク黒龍戦やダークセイレーン戦のほうが、スコアへの影響が10~15倍も大きい」ということを意味する。よって、戦術の工夫をしたり高めの乱数が出るまで粘ったりするなら、ダーク黒龍戦やダークセイレーン戦を優先するほうがオススメ。ダークフェニックス戦で粘ることも最終的には必要かもしれないが、労力に対する効果が薄いことは覚悟しておこう。

サンプルパーティ

| ラスウェル &レーゲン |

アバランチ ティファ |

フィガロの王 エドガー |

ニンジャ マスター ホークアイ |

常勝将軍 セリス |

ガラフ |

|---|

狙っている戦術

●4ターンで倒す

●セリスが「戦闘開始時かばう」の効果で味方を守る

●おもに、セリスの『我が身を捧ぐオペラ』、ガラフの『たくす』でLBゲージをためる

●セリスの『まふうけん』と、ガラフが装備した『人造破魔石』で、敵の『フリーズ』と『アルテマ』を無効化

●2ターン目に、グループ2とタッグアタックの混成で100チェインを達成