ダークバハムート攻略

基本情報

基本的な攻略法については、ダークビジョンズの基礎、活躍できたユニット、基本戦術集のページを参照してほしい。

| クエスト | 弱点の攻撃 | 敵の名前 | 種族 | 最大HP | 有効な 異常 |

デバフが効くか | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 属性 | 物魔 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | |||||

| 闇竜王の御坐 | 光 | 物理、魔法 | ダークバハムート | 竜 | 5億5000万 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 獄焔の闇竜王 | ― | 物理、魔法 | ダークバハムート | 竜 | 7億5000万 | (病気) | ○ | ○ | ○ | ○ |

※( )内は、バトル中に耐性が下がって効くようになるもの

闇竜王の御坐&獄焔の闇竜王 攻略上の注意点

闇竜王の御坐 vsダークバハムート

名前

ダークバハムート

種族

竜系

最大HP

5億5000万

最大MP

15万

| 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 200% | ― | 200% | ― | 200% | ― | -50% | 200% |

| 毒 | 暗闇 | 睡眠 | 沈黙 | 麻痺 | 混乱 | 病気 | 石化 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |

| ストップ | 魅了 | バーサク | ゾンビ |

|---|---|---|---|

| ? | ? | ? | ― |

| 攻撃ダウン | 防御ダウン | 魔力ダウン | 精神ダウン |

|---|---|---|---|

| ○ | ○ | ○ | ○ |

ダークビジョンズの敵は、「8属性のうち1つ(今回の開催では2つ)の耐性が-50%、残りの耐性が80%」「物理と魔法のどちらかだけに弱い」という形で統一されてきた。しかし、上記のデータのとおり、ダークバハムートはそのルールに当てはまらない。物理攻撃と魔法攻撃はどちらを使ってもいいが、火、雷、風、闇属性は、耐性120%ダウンのデバフをかけても、ダメージを与える目的には適さないので注意(別の目的でなら使う意味はある。詳しくは後述)。

ダークバハムートは、下記の4ターンをワンセットとして繰り返す。

基本行動→カウントダウン(『3』)

↓

基本行動→カウントダウン(『2』)

↓

基本行動→カウントダウン(『1』)

↓

基本行動→『ダークメガフレア』→『世界崩落』

上記の「基本行動」の中身は以下のとおり。

単体物理×2→単体魔法×1→単体物理×2→単体魔法×1→全体魔法×1→全体物理×1→通常攻撃×5

「単体物理」は『竜爪』『雷の竜爪』『闇の竜爪』のいずれか。

「単体魔法」は『アビスフレア』『アビスエアロ』のどちらか。

「全体魔法」は『アビスメルトン』『アビストルネド』のどちらか。

「全体物理」は『アビスバースト』『アビスインパクト』のどちらか。

そのほかの特殊な行動は以下のとおり。

- 3の倍数ターンでは、基本行動のあと、カウントダウンの前に『虚無』を使用

- 特定の条件を満たすと(詳細は後述)、最初に『ブリザードカタストロフ』『アクアインフェルノ』『アースカタストロフ』『ライトインフェルノ』を使用(複数の条件を同時に満たしていれば、条件を満たしたものをすべて使う)

| 名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |

| 竜爪 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |

| 雷の竜爪 | 敵単体 | 雷 | 物理 | ― | ― |

| 闇の竜爪 | 敵単体 | 闇 | 物理 | ― | ― |

| アビスフレア | 敵単体 | 火 | 魔法 | ― | ― |

| アビスエアロ | 敵単体 | 風 | 魔法 | ― | ― |

| アビスメルトン | 敵全体 | 火 | 魔法 | 継続ダメージ | ― |

| アビストルネド | 敵全体 | 風 | 魔法 | 暗闇 | ― |

| アビスバースト | 敵全体 | 雷 | 物理 | 麻痺 | ― |

| アビスインパクト | 敵全体 | 闇 | 物理 | ― | 回避率無視(分身では回避可能) |

| 虚無 | 敵全体 | ― | ― | ― | デスペル効果 |

| 3 | 敵全体 | ― | ― | 攻撃&防御&魔力&精神ダウン | ダメージなし |

| 2 | 敵全体 | ― | ― | 攻撃&防御&魔力&精神ダウン | ダメージなし |

| 1 | 敵全体 | ― | ― | 攻撃&防御&魔力&精神ダウン | ダメージなし |

| ダークメガフレア | 敵全体 | 無 | 魔法 | ― | かばう不可 |

| 世界崩落 | 敵全体 | ― | ― | 全属性耐性ダウン | 耐性の低下量は60%/ダメージなし |

以上を踏まえて、戦いかたを考えていく。

パーティを作るときは、以下の準備をしておくといい。

| 準備 | 解説 |

|---|---|

| 引きつけ率100%、回避率100%の引きつけ役を入れる | 敵の単体物理攻撃を完全に防ぐために必須。なお、光耀の指輪は、『ホーリー』によるカウンターで『ライトインフェルノ』を誘発しかねないので、このバトルでは装備しないほうがいい |

| 強力なデバフを使えるようにする | 受けるダメージを減らす&与えるダメージを増やすために必須 |

| 全員の火&雷&風&闇属性耐性を上げる | 全体攻撃に耐えるために必須。必要な耐性の高さはユニットの耐久力次第 |

| 全員に暗闇&麻痺耐性を持たせる | 『アビストルネド』による暗闇、『アビスバースト』による麻痺を防ぐ。装備による耐性でも付与による耐性でもOK |

| 全員にステータスダウン耐性を付与できるようにする | 『3』『2』『1』によるステータスダウンを防ぐ。必須ではないが、与えるダメージを減らされないためにも、攻撃&魔力ダウンは防ぎたい。ただし、3の倍数ターン(12の倍数ターンを除く)では、「『虚無』でステータスダウン耐性を解除→直後にカウントダウンでステータスダウンを発生」と行動してくるので、4ターン以上かけて戦う場合は、ステータスダウンを解除する能力も用意しないと意味がない |

| ダメージカット、魔法ダメージカット、バリアの強力なバフを使えるようにする | 『ダークメガフレア』に耐えるために必須。ただし、4ターン以内に倒して『ダークメガフレア』を使わせないなら不要 |

全体かばうでは、肝心の『ダークメガフレア』を防げないので、壁役の採用はあまりオススメではない。それよりも、属性耐性アップ、ダメージカット、魔法ダメージカット、バリアの強力なバフを重視したほうがいい。

ダークバハムートは、3の倍数ターンのカウントダウンの前に、『虚無』でデスペル効果をかけてくる。攻撃準備のバフをこれより前にかけても無意味な点と、守りのバフもかけ直す必要がある点に注意しよう。『虚無』を受けたあとは2ターンかけて攻撃の準備を行ない、さらにその次のターンで、『虚無』を再使用される前に倒すのがセオリー。したがって、全力攻撃を行なうのは、基本的には3の倍数ターンにするのが良い。さらに、下記のことも念頭に置いて、何ターン目に全力攻撃を行なうかを決めよう。

- 5ターン以上かける場合は、最低でも1回は『ダークメガフレア』に耐える必要がある

- 6ターン以上かける場合は、『世界崩落』で属性耐性を下げられたあとの攻撃に耐える必要がある

- 13ターン以上かける場合は、バフなしで『ダークメガフレア』に耐える必要がある(12ターン目に『虚無』→『ダークメガフレア』と行動してくるため)

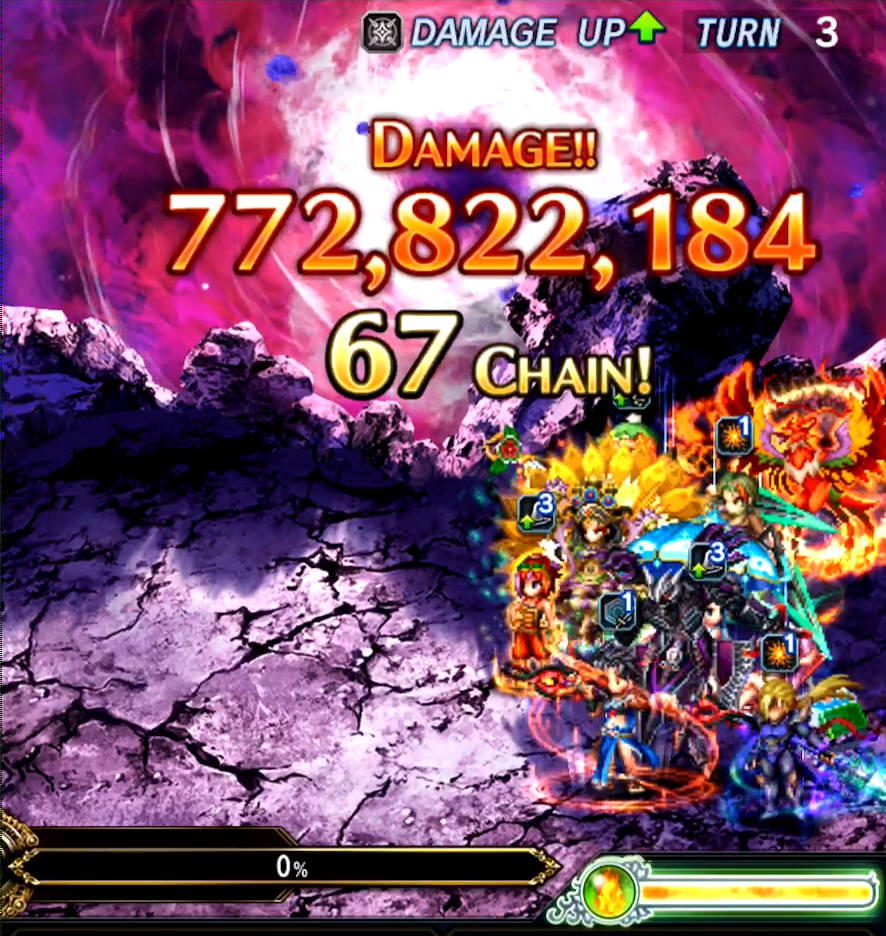

↑3ターン以内に倒すと、『虚無』を使われなくて済むのでラク。その代わり、強力なSPアビリティが使えないぶん、ダメージはやや伸び悩む。

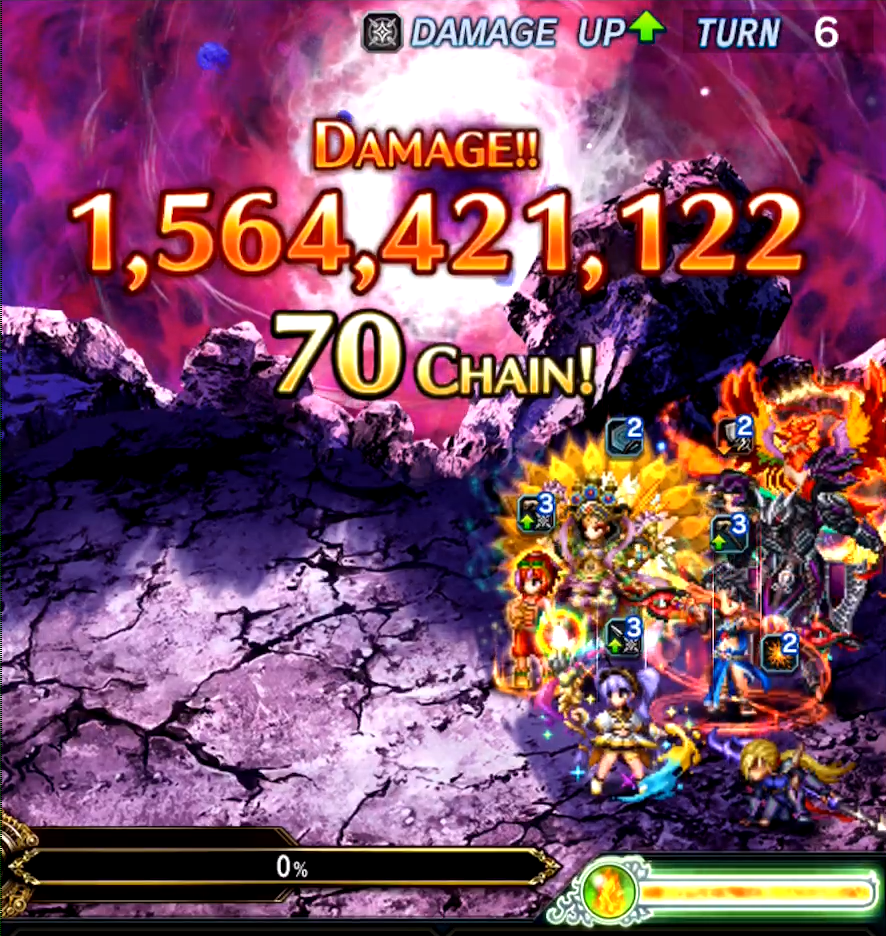

↑ターン数を長めにかければ、ダメージは大幅に伸ばせる。ただし、準備や行動の組み立ては非常に面倒でややこしい。

ゲーム中で確認できる「攻略情報」には、以下の記述がある。

氷・水・土・光の各種属性で一定ターン攻撃をすると、攻撃をした属性でカウンター攻撃を使用してくるが、ある条件を満たすことで抑制することも可能

ここで言われている「カウンター攻撃」は、氷なら『ブリザードカタストロフ』、水なら『アクアインフェルノ』、土なら『アースカタストロフ』、光なら『ライトインフェルノ』を指す(以下、「カタストロフ/インフェルノ系」と表記)。

この仕組みについての要点をまとめると、以下のようになる。

●当該属性の攻撃を2ターンぶん行なうと、次のターンで、それと同じ属性のカタストロフ/インフェルノ系が来る

●カタストロフ/インフェルノ系が来るはずのターンで、反対属性(氷⇔火、水⇔雷、土⇔風、光⇔闇)の攻撃を当てれば(ダメージはゼロでもOK)、カタストロフ/インフェルノ系の使用を阻止できる

敵の弱点は光属性なので、光属性で攻めるのがベスト。『ライトインフェルノ』には、以下の3つの手法のいずれかで対処しよう(上に記載したものほど、よりオススメ)。なお、氷、水、土属性の攻撃を使うと、ダークバハムートの光属性耐性が上がってしまうため、それらの使用は避けたほうがいい。

トドメを刺す2ターン前に光属性を付与し、それまでは光属性攻撃を使わないでおく。そうすると、『ライトインフェルノ』が来る前にトドメを刺せる。

攻撃準備や装備の都合で上記の手法が採れない場合は、闇属性の攻撃を当てて『ライトインフェルノ』を阻止するといい。阻止のために闇属性を付与する場合は、付与した闇属性を『虚無』で解除してもらえるように行動を組み立てれば、最後の攻撃のダメージに悪影響を出さずに済む。

上記がどちらも無理なら、光属性耐性を上げて、『ライトインフェルノ』に耐える。属性耐性を上げる装備のぶん攻撃能力が減殺され、スコアに悪影響が出ることは覚悟しておこう。

ちなみに、この仕組みに関するより細かな仕様は以下のとおり。

●当該属性の攻撃を受けた1回目のターンでは、基本行動のあと(『虚無』よりも前)に、『○属性攻撃を受けて激昂した』を使用(「○」にはその属性名が入る。以降も同様)

●当該属性の攻撃を受けた2回目のターンでは、基本行動のあと(『虚無』よりも前)に、『○属性攻撃を受け、暗き○の力が集中する!』を使用

●その次のターンの最初に、当該属性のカタストロフ/インフェルノ系を使用。ただし、このターンで、反対属性の攻撃を受けていると、カタストロフ/インフェルノ系は使わずに『暗き○の力が鎮静化した』を使用。どちらの場合も、その属性の攻撃を受けた回数はゼロから数え直される

●「反対属性の攻撃」は、ボムのかけらなどの攻撃アイテムでもかまわない

●カタストロフ/インフェルノ系を使った(もしくは使うはずだった)ターンでは、それと同じ属性の攻撃を受けても、「当該属性の攻撃を受けたターン」としてカウントされない

●カタストロフ/インフェルノ系は、通常の行動フェイズ中に使うものであり、カウンターではない(カウンターフェイズ中に使うのではない。これを「カウンター攻撃」としているゲーム中の表記には問題がある)

| 名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| ブリザードカタストロフ | 敵全体 | 氷 | 物理 | ― | かばう不可 |

| アクアインフェルノ | 敵全体 | 水 | 魔法 | ― | かばう不可 |

| アースカタストロフ | 敵全体 | 土 | 物理 | ― | かばう不可 |

| ライトインフェルノ | 敵全体 | 光 | 魔法 | ― | かばう不可 |

| 氷属性攻撃を受けて激昂した | 自分 | ― | ― | 水&土&光耐性アップ | 耐性の上昇量は30% |

| 氷属性攻撃を受け、暗き光の力が集中する! | 自分 | ― | ― | 水&土&光耐性アップ | 耐性の上昇量は60% |

| 暗き氷の力が鎮静化した | ― | ― | ― | ― | 『ブリザードカタストロフ』を阻止したことの告知/自身の属性耐性アップを解除 |

| 水属性攻撃を受けて激昂した | 自分 | ― | ― | 氷&土&光耐性アップ | 耐性の上昇量は30% |

| 水属性攻撃を受け、暗き光の力が集中する! | 自分 | ― | ― | 氷&土&光耐性アップ | 耐性の上昇量は60% |

| 暗き水の力が鎮静化した | ― | ― | ― | ― | 『アクアインフェルノ』を阻止したことの告知/自身の属性耐性アップを解除 |

| 土属性攻撃を受けて激昂した | 自分 | ― | ― | 氷&水&光耐性アップ | 耐性の上昇量は30% |

| 土属性攻撃を受け、暗き光の力が集中する! | 自分 | ― | ― | 氷&水&光耐性アップ | 耐性の上昇量は60% |

| 暗き土の力が鎮静化した | ― | ― | ― | ― | 『アースカタストロフ』を阻止したことの告知/自身の属性耐性アップを解除 |

| 光属性攻撃を受けて激昂した | 自分 | ― | ― | 氷&水&土耐性アップ | 耐性の上昇量は30% |

| 光属性攻撃を受け、暗き光の力が集中する! | 自分 | ― | ― | 氷&水&土耐性アップ | 耐性の上昇量は60% |

| 暗き光の力が鎮静化した | ― | ― | ― | ― | 『ライトインフェルノ』を阻止したことの告知/自身の属性耐性アップを解除 |

ダークバハムートを一気に倒せるほどの攻撃能力がない場合は、パーティに回復役を入れて、とにかく倒すことを目指してみよう。クエストクリアだけで15万ptは得られるので、各項目の成績がボロボロでも、クリアできないままでいるよりもはるかにいい。

『ダークメガフレア』に耐えられない場合は、HPや精神を上げておくほか、『ぼうぎょ』を行なうのも効果的。とくに、12の倍数ターンでは、『虚無』でバフを解除された直後に『ダークメガフレア』が来るので、ダメージを減らすには『ぼうぎょ』を行なうしかない。ジャンプやかくれるが使えるユニットは、それらを利用してかわすのも手。ジークハルト&イグニシオがいるなら、『眩しすぎて見えない』が活用できるかも?(持っていないので試してはいない)

獄焔の闇竜王 vsダークバハムート

名前

ダークバハムート

種族

竜系

最大HP

7億5000万

最大MP

20万

| 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 200% | ― | 200% | ― | 200% | ― | ― | 200% |

| 毒 | 暗闇 | 睡眠 | 沈黙 | 麻痺 | 混乱 | 病気 | 石化 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |

| ストップ | 魅了 | バーサク | ゾンビ |

|---|---|---|---|

| ? | ? | ? | ― |

| 攻撃ダウン | 防御ダウン | 魔力ダウン | 精神ダウン |

|---|---|---|---|

| ○ | ○ | ○ | ○ |

「獄焔の闇竜王」の敵もダークバハムートで、大半の性質は、1戦目の「闇竜王の御坐」のときと共通。1戦目とのおもな違いは以下のとおりだ。

- HPと防御能力が非常に高い

- 光属性が弱点ではない

- 攻撃で与えてくるダメージが多め(非常におおざっぱに、1戦目の1.5倍程度)

- 『虚無』がバフだけを解除する(デバフは解除しない)

- 『ダークメガフレア』は、「HPが残り60%以下になったあとの最初の使用時」および「HPが残り10%以下になったあとの最初の使用時」の2回の機会に限り、2連発する

- 『ダークメガフレア』を初めて2連発したあとのみ、2ターンのあいだ病気耐性が下がる

- クエストクリアで確実に得られるスコアは20万pt

性質が同じなので、攻略法も基本的には同じ。ただし、以下の点には注意したい。

2戦目のダークバハムートは光属性が弱点ではないので、光属性にこだわる必要はない。氷、水、土、光のうち、手持ちの戦力で使いやすい属性を選ぼう。ただし、2属性以上を並行して使うと、敵の属性耐性アップでダメージを減らされてしまうので、属性はいずれかひとつに絞ったほうがいい。

敵は耐久力に優れており、HPが満タン付近の状態から一気に倒すのはハードルがかなり高い。トドメの前にもHPを削っておくのが無難だが、耐久力がありすぎて、削るだけでもひと苦労。削る段階から氷、水、土、光属性で攻めて、カタストロフ/インフェルノ系は反対属性で阻止しよう。

2戦目のダークバハムートは、特定のタイミング(上記参照)で『ダークメガフレア』を2連発する。敵のHPが61%以上残っている状態から(もしくは、60%以下にしたあと、次の『ダークメガフレア』が来る前に)一気に倒すのが理想だが、そのためには、ある程度以上の攻撃能力が必要。どうしても無理なら、1発は耐えられる程度に耐久力を上げたうえで、味方全員をリレイズ状態にしておき、2発目で倒されても復活できるようにするしかない(もしくは、ジャンプやかくれるでかわす)。12の倍数ターンでは、『虚無』でリレイズ状態が解除されてから『ダークメガフレア』が来るため、2連発のタイミングがそのターンに重ならないよう注意すること。

なお、『ダークメガフレア』を最初に2連発したあとは敵の病気耐性が下がっているが、これをスコア向上に活かすのは難易度が高い(『ダークメガフレア』の2連発に耐えようとすると、スコアがかえって落ちかねないため)。